Quelques points de repère sur l’histoire de la chasse baleinière lointaine

Nota bene : les citations sont en italiques avec l’orthographe conservée du texte d’origine

Dès le XVIe siècle, la chasse baleinière lointaine doit son essor et sa prospérité à l’augmentation de la demande ainsi qu’à l’amélioration de la construction des navires et des techniques de navigation. Les grands voyages et découvertes de la seconde moitié du XVIIIe siècle ont également permis de mieux connaître l’existence de nombreux cétacés dans diverses régions du monde. Notons aussi que les baleiniers ont été eux-mêmes de véritables explorateurs en pourchassant les baleines dans les coins les plus reculés de la planète, là où d’autres navires n’allaient jamais.

Qu’est-ce qui pouvait bien inciter les armateurs à financer de telles expéditions alors que les obstacles étaient nombreux : coût des frais engagés, durée et distance des campagnes de chasse, concurrence entre pays, réquisition de bateaux pour les guerres ? Sans compter les risques pour les navires et leurs équipages : tempêtes, faim, épidémies, icebergs, isolement, vermines, ennui, emprisonnement par les glaces, avaries, accidents, froid, navires ennemis… et j’en passe ! L’appât du gain est bien entendu une réelle source de motivation, mais pas seulement. Pour les marins, le prestige d’une vie aventureuse, le goût de la découverte et des voyages ou bien encore la notoriété font oublier les dangers de campagnes longues et périlleuses. Voici ce que dit André Manguin, dans Trois ans de pêche de la baleine d’après le journal de pêche du Capitaine Dufour (1938), à propos du statut du marin : « Les matelots navigant sur les baleiniers jouissaient d’une grande considération et de grands privilèges. Ils étaient, par exemple, dispensés de la mobilisation dans la flotte nationale en temps de guerre ». De plus, les états soutiennent l’activité de chasse baleinière en versant des primes aux armateurs. En 1729, le conseiller commissaire du Roy, Nicolas Delamare, dans son Traité de la police, où l’on trouvera l’histoire de son établissement, les fonctions et les prérogatives de ses magistrats, toutes les loix et tous les règlemens qui la concernent... qualifiait déjà cette pêche de fort lucrative :

Le profit confidérable qu’ils avoient fait à la Pêche des Baleines fur leurs côtes, & ce qu’ils avoient obfervé qu’elles s’en éloignoient en certaines faifons, leur fit naître l’envie de parcourir l’Océan auffi loin qu’il leur feroit poffible, pour chercher la retraite de ces monftrueux Poiffons, ne doutant point qu’il ne s’y en trouvât en plus grande abondance qu’ailleurs.

Il ajoute par ailleurs que :

Les baleines font très graffes, elles ont fouvent un pied d’épais de lard, principalement fur le dos, & ce lard fondu fe convertit en huile qui ne fe fige plus, l’on en tire d’une bonne baleine jufqu’à trente-cinq à quarente tonnes. Cette huile fert à brûler à la lampe, à faire le favon, aux Drapiers pour préparer les laines, aux Courroyeurs pour adoucir les cuirs, aux Peintres pour broyer certaines couleurs, aux gens de mer pour en graiffer le Brai [résineux et noirâtre résidu de la distillation du pin et du sapin], qui fert à enduire & fpalmer les vaiffeaux, aux Architectes & aux Sculpteurs pour faire une efpèce de laitance ou détrempe avec cérufe ou chaux , qui durcit & fait croûte fur la pierre qui en a été enduite, & la fait réfifter aux injures du temps (…). C’est de ces barbes & des fanons qu’elles ont dans la gueule, que fe font des bufques5 bustier ou corset renforcé d’armatures que l’on met sous une robe pour « affiner la taille), des piqûres de corps-de-robes aux Dames, des parafols, des bâtons d’Exempts (bâton de commandement d’un officier), des baguettes d’Huiffiers, & plufieurs autres ouvrages de Tourneurs, de Couteliers & d’autres artifans ; & ce font ces fanons que le vulgaire nomme improprement côtes de baleine. L’on en tire enfin ce qu’il a plu aux Droguiftes de nommer avec auffi peu de raifon Sperme de baleine & qui n’eft autre chofe que fa cervelle. Les Pêcheurs la puifent dans le crâne de ces animaux avec des poëllons ou grandes cûeillieres & en rempliffent des tonneaux, les Droguiftes la lavent & la préparent en forte qu’ils la rendent blanche comme la neige, & fentant l’odeur de la violette, ce qui l’a fait nommer en dernier lieu & plus proprement blanc de baleine ; il fert aux femmes à faire leur fard, & il entre plus utilement dans plufieurs remèdes de Médecine.].

L’huile de baleine a été utilisée en grande quantité pour l’éclairage public. À la fin du XVIIe siècle, les grandes villes françaises sont équipées de lanternes à huile et dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des milliers de réverbères éclairent la capitale. Les besoins en huile deviennent considérables. Avec les fanons, on fabrique des bustiers et des corsets renforcés d’armatures que l’on met sous une robe pour affiner la taille, des parasols, des bâtons de commandement pour les officiers, des baguettes d’huissiers, des manches de couteaux… Commercialement, la chasse baleinière pouvait être incroyablement rentable selon le nombre de tonneaux d’huile et de fanons rapportés.

| Le cachalot n’est pas une baleine à fanons mais un cétacé à dents. Ce qui ne l’a pas empêché d’être l’une des grandes victimes de la chasse baleinière. Il était très recherché pour l’huile contenue dans son crâne (spermaceti), l’ambre gris et l’ivoire de ses dents. Parfois, il était capable de se défendre efficacement contre les baleiniers. C’est ce qui lui a valu d’être le héros de nombreux romans dont le fameux Moby Dick, le grand cachalot blanc d’Herman Merville en 1851. |

Le métier de baleinier est particulièrement dangereux et difficile. À bord des navires, les conditions de vie et de travail sont souvent épouvantables au point de provoquer de nombreuses désertions lors des escales.

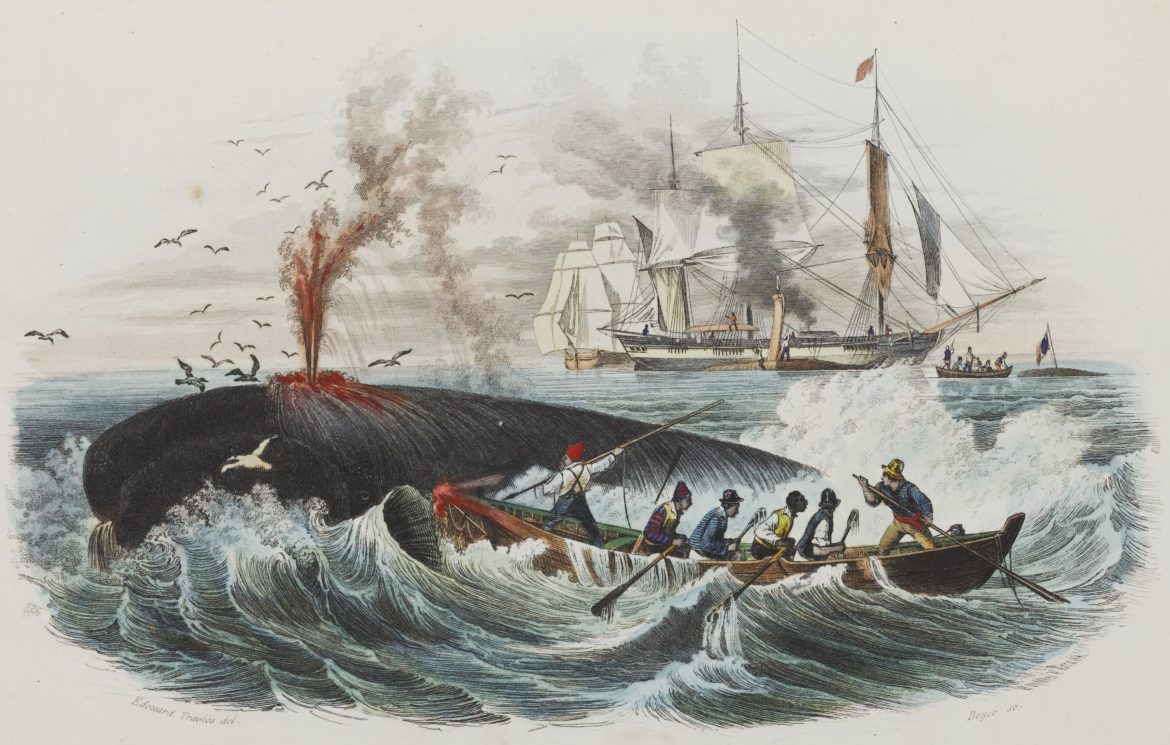

Si la recherche des baleines se fait depuis le poste de vigie en haut du mât, c’est avec des chaloupes mises à l’eau que les marins s’approchent des gros cétacés pour les « piquer » avec un harpon lancé à la main relié à une longue corde. Voici comment notre Cherbourgeois Henri Jouan, dans La chasse et la pêche des animaux marins (1882), décrit la technique de capture :

La pirogue n’est plus qu’à deux ou trois brasses : Pique ! s’écrie l’officier qui gouverne. Le premier harpon est lancé ; le cétacé a comme un mouvement de surprise qui permet quelquefois de lui jeter le second puis, sous le coup de la douleur que lui causent ses blessures, il s’enfuit en sondant, entraînant la pirogue et la ligne ; le frottement que celle-ci exerce sur le logger-head, et sur la cannelure de l’étrave, est tel que le feu y prendrait si l’on n’avait le soin de jeter constamment de l’eau dessus. Les autres pirogues suivent à force de rames et s’amarrent à la première pour augmenter encore la résistance ; mais il arrive souvent, malgré cela, que la baleine sondant toujours, les deux cents brasses[un peu moins de 200m] de la ligne ne suffisent pas et qu’il faille ajouter les lignes des autres embarcations.

Mais on ne réussissait pas à chaque fois, loin de là. Les accidents étaient fréquents et il arrivait que les frêles esquifs soient réduits en pièces par un coup de queue. Nombreuses étaient les baleines blessées que l’on perdait et qui mourraient plus tard. Henri Jouan précise à ce propos :

Il arrive qu’au moment de piquer, le cétacé, effrayé, plonge ; il faut attendre qu’il réapparaisse ; ou bien le harpon n’a pas pénétré assez profondément, l’animal s’en débarrasse et s’enfuit. C’est une pirogue brisée d’un coup de queue ou d’un coup d’aileron : pendant que les autres repêchent les hommes, le gibier s’en va ; c’est la ligne qui s’est embrouillée en filant et qu’il faut couper sous peine de voir la pirogue sombrer : la baleine est perdue. Quelquefois, au moment où, morte, elle se renverse le ventre en l’air, les cris de triomphe se changent en imprécations de rage : elle coule à fond, soit parce qu’elle est trop maigre, soit encore parce que, ce qui peut arriver quand elle a été tuée du premier coup de lance, sans avoir rendu de sang par sa blessure et ses évents, elle aura été étouffée par un épanchement intérieur qui empêche l’air de remplir ses poumons et la rend spécifiquement plus lourde que l’eau.

Certaines espèces, comme la baleine à bosse par exemple, coulent presque toujours lorsqu’elles sont tuées. Francis Allyn Omsted, dans Un voyage à bord d’un baleinier (1839), précise que « ces baleines restent en général trois jours sous l’eau, puis remontent à la surface ». Ce qui explique qu’on en perdait beaucoup. Les espèces les plus recherchées sont celles qui ont une grande épaisseur de gras ; les plus maigres seront épargnées, au moins pendant un certain temps… Ce que confirme d’ailleurs Henri Jouan en parlant des balenoptères (rorquals qui se distinguent par leurs grands sillons ventraux sous la gorge) : « leur agilité, leurs mouvements irréguliers et leur maigreur relative qui les fait couler une fois tués » expliquent qu’on ne les chasse pas. Le peu d’huile qu’elles procurent les met à l’abri des poursuites.

Dans un premier temps, les animaux capturés sont tractés jusqu’à la côte pour être traités dans les stations baleinières. De nombreux pays et compagnies baleinières entrent en concurrence sous toutes les latitudes. Auguste-Antoine Thomazi dans son livre Histoire de la pêche des âges de la pierre à nos jours (1947), nous apprend que vers 1680 ce sont près de trois cents baleiniers et des milliers de matelots qui sillonnent l’océan Arctique autour des îles du Spitzberg et Jan Mayen : « leurs navires faisaient un va-et-vient continuel entre les lieux de pêche et les plages où ils remorquaient les baleines pour les dépecer et faire fondre leur lard à terre ». Les Hollandais seront longtemps les maîtres incontestés de la chasse à la baleine. De 1679 à 1688, selon A. de La Jonkaire, dans Considérations sur la pêche de la baleine (1930) les Hollandais ont expédié 1 932 navires au Spitzberg dont 113 ont été perdus, ce qui montre bien la dangerosité de ces expéditions. Dans ce laps de temps, 10 019 baleines ont été capturées, 590 000 barils d’huile et 17 700 tonnes de fanons ont été rapportés. La concentration des baleines dans cette région est énorme. On pouvait lire dans un dictionnaire datant de 1752 : « Les baleines sont en si grande abondance au nord de l’Islande et vers le Spitzberg, qu’en été ces monstres nagent et s’ébattent en grosses troupes comme des carpes dans un vivier ou du poisson blanc dans une rivière » ! N’oublions pas non plus les phoques, qui, plus faciles à attraper que les baleines, ont été également été décimés en grand nombre pour leur lard. Les armateurs construisent et affrètent de plus en plus de navires. Grâce à l’invention du capitaine Martin Sopite de Ciboure en 1635, ils équipent progressivement leurs bateaux de fours à fondre le lard pour récupérer l’huile directement dans des barriques stockées dans les cales. Les animaux sont dépecés sur les flancs des trois-mâts. Plus besoin d’allers-et-retours vers les stations à terre. On explore les territoires maritimes proches de la banquise et du Cercle polaire. Les Nantuckois (Nouvelle-Angleterre), ciblent de plus en plus les cachalots et investissent progressivement les mers du Sud. Ils seront suivis par de nombreux autres baleiniers. Le rendement est considérablement augmenté. La chasse baleinière s’intensifie et s’internationalise : Hollandais, Anglais et Français sont rejoints par d’autres pays. Les Américains s’engagent aussi dans l’aventure. En 1775, ce sont près de 350 baleiniers qui sont affrétés depuis les côtes de la Nouvelle-Angleterre au Nord-Est des États-Unis. L’île de Nantucket devient rapidement l’un des plus grands centres mondiaux de chasse à la baleine avec plus de 125 baleiniers qui y ont leur port d’attache. La surpêche dans les zones prolifiques amène une réduction de la ressource et contraint les baleiniers à aller de plus en plus loin et à partir plus longtemps. La chasse traditionnelle artisanale devient chasse intensive. Cette pratique est cependant décriée par quelques naturalistes. À l’instar de Lacépède qui, en 1804 dans Histoire naturelle des cétacées, s’alarme déjà sur les conséquences et prédit un massacre causé par les gains générés qui menacent gravement ces espèces :

L’homme, attiré par les trésors que pouvoit lui livrer la victoire sur les cétacées, a troublé la paix de leurs immenses solitudes, a violé leur retraite, a immolé tous ceux que les déserts glacés et inabordables des pôles n’ont pas dérobés à ses coups ; et il leur a fait une guerre d’autant plus cruelle qu’il a vu que des grandes pêches dépendoient la prospérité de son commerce, l’activité de son industrie, le nombre de ses matelots, la hardiesse de ses navigateurs, l’expérience de ses pilotes, la force de sa marine, la grandeur de sa puissance. C’est ainsi que les géans des géans sont tombés sous ses armes ; et comme son génie est immortel, et que sa science est désormais impérissable, parce qu’il a pu multiplier sans limites les exemplaires de sa pensée, ils ne cesseront d’être les victimes de son intérêt, que quand ces énormes espèces auront cessé d’exister. C’est en vain qu’elles fuient devant lui : son art le transporte aux extrémités de la terre ; elles n’ont plus d’asyle que dans le néant.

L’industrie baleinière française est florissante au XVIIIe siècle. Daniel Robineau, dans Une histoire de la chasse à la baleine (2007), précise qu’ensuite, l’activité décline et disparaît pendant la période de la Révolution et de l’Empire, malgré une reprise entre 1801 et 1804. Pour remédier à cette défaillance, les gouvernements de la Restauration (1815-1830) établissent, par ordonnances, des systèmes de primes et d’aides financières. Ils facilitaient aussi la formation de matelots qui pourraient ainsi être recrutés plus tard par la Marine. Des armateurs étrangers s’installent en France pour profiter de ces dispositions avantageuses. Notons au passage que, comme il n’y a pas assez de matelots français volontaires pour chasser la baleine, les équipages sont souvent composés de marins étrangers. La chasse baleinière française connait une période de grande prospérité entre 1817 et 1845 puis décline de nouveau. À partir de 1857, le nombre annuel d’armements français sera inférieur à cinq, voire nul certaines années. La dernière campagne baleinière française s’achève en 1868. En résumé, d’après l’estimation de Thierry Du Pasquier, dans Les baleiniers français au XIXe siècle 1814-1868 (1982) : « les baleiniers français firent 595 campagnes de 1817 à 1868. Ils prirent 12 000 à 13 000 baleines en cinquante ans ». Somme toute bien loin des « 50 000 cétacés tués annuellement peu avant la deuxième guerre mondiale ».

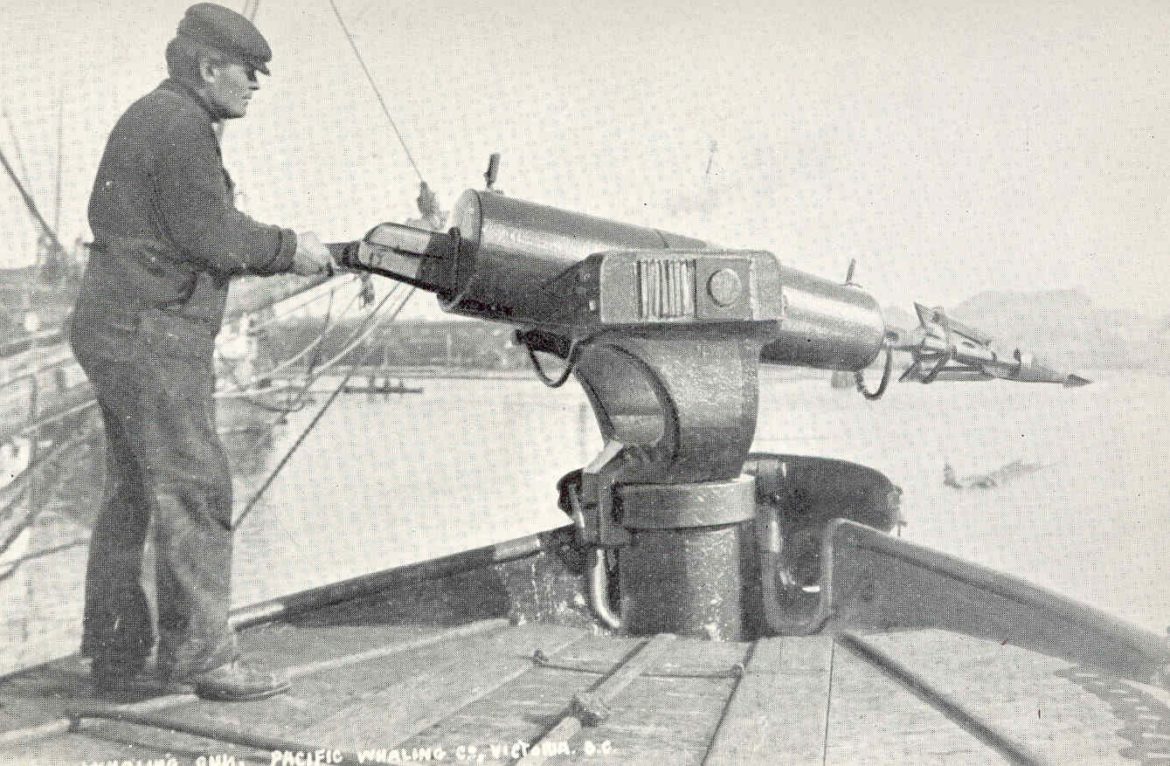

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, pour capturer une baleine, le baleinier doit mettre ses chaloupes à la mer, puis les rameurs se rapprochent le plus possible de l’énorme mammifère marin, pour que le harponneur lui porte un coup mortel. Les cibles privilégiées sont principalement la baleine du Groënland, la baleine des Basques, la baleine grise… Pour quelle raison ? Elles sont lentes et ne coulent pas lorsqu’elles sont tuées. Puis arrivent les débuts de la pêche moderne industrielle, fondée principalement sur le canon lance-harpon installé sur le pont des baleiniers. Le dispositif a été amélioré par le norvégien Svend Foyn, lequel a déposé de nombreux brevets en 1870 et 1873. Il s’agit de placer une charge explosive logée dans la pointe ainsi que des barbules mobiles qui forment un grappin qui propulsé par un canon depuis le pont.

Cependant, les armateurs français, après avoir participé activement à la pêche à la baleine, cessent toute activité avant l’avènement de cette nouvelle technologie. Les progrès technologiques accentuent le rendement comme les navires à vapeur et à hélices qui facilitent le suivi et le harponnage des baleines. La TSF (télégraphie sans fil) permet, grâce au code morse, de communiquer à grande distance entre les bateaux et signaler la présence des cétacés. Sans oublier le compresseur d’air pour gonfler les cadavres et les maintenir à flot afin de les remorquer vers la station baleinière. Les espèces préservées jusqu’ici, parce qu’elles sont rapides et qu’aucune chaloupe ne peut les suivre ou parce qu’elles coulent une fois tuées, deviennent alors de nouvelles cibles. Citons le rorqual commun, la baleine bleue ou la baleine de Minke. Lacépède avait vu juste : l’hécatombe s’accélère. Les progrès dans les techniques de capture des baleines compensent la baisse du prix du baril d’huile de baleine liée à la concurrence du gaz de houille pour l’éclairage, du pétrole pour les lubrifiants et des huiles végétales pour l’alimentation. Toutefois, il faut toujours de l’huile de baleine pour fabriquer du savon, des cosmétiques, de la glycérine pour les explosifs ou des bougies. La taille des baleiniers augmente : ce sont de véritables navires-usines capables d’accueillir plusieurs centaines de marins qui seront ainsi construits. En 1938, le capitaine Quentin Walsh, inspecteur Coast Guard US en charge de l’application des règlements des traités de chasse à la baleine affirme : « Un navire d’usine moderne peut prendre plus de baleines en une saison que la flotte entière de chasse à la baleine américaine de 1846 qui comptait plus de 700 navires ». D’après une récente estimation, ce sont près de 2,9 millions de grands cétacés qui sont tués entre 1900 et 1999. Il s’agit principalement de rorquals communs, Balaenoptera physalus (874 068) et des cachalots, Physeter macrocephalus (761 523). Ceux-ci représentaient plus de la moitié du total de toutes les grandes baleines prises. Lorsqu’une espèce a commencé à décliner, une autre est recherchée et chassée pour la remplacer.

Afin de préserver et réguler une ressource qui diminue dramatiquement, les principaux pays baleiniers créent, en 1946, la Commission baleinière internationale (International Whaling Commission) ou CBI. À partir de 1979, des sanctuaires qui excluent toute forme de chasse baleinière sont mis en place. En 1984, la CBI met un terme à la chasse commerciale du cachalot et adopte, en 1982, l’arrêt total de toute prise commerciale avec effet en 1986. Seule exception : la chasse aborigène de subsistance avec des quotas de capture au Groënland, en Alaska, à Tchoukotka, sur l’ile de Bequia… Grâce à cela, les stocks de cétacés se reconstituent progressivement, mais pas pour toutes les espèces. Aujourd’hui encore, selon la liste rouge des espèces menacées de l’IUCN, International Union for Conservation of Nature, des cétacés sont toujours en danger : le rorqual de Rudolphi, la baleine bleue, le cachalot, la baleine de Biscaye… D’autres sont gravement menacées d’extinction comme la baleine du Groënland, la baleine franche australe du Pérou… Sachant qu’il convient de prendre en compte que les cétacés sont aussi menacés par les captures accidentelles dans les engins de pêches, les collisions avec les navires, la surpêche de leurs proies, la pollution croissante des océans, le réchauffement climatique… La vie des cétacés n’est décidemment pas un long fleuve tranquille !

Mais le moratoire n’est pas appliqué strictement. Certains pays utilisent l’article 5 de la Convention internationale pour la régulation de la chasse baleinière. En clair, un pays a le droit d’objecter à une décision prise par la CBI si cela va à l’encontre de ses intérêts nationaux. À ce titre, la Norvège et l’Islande, en 2015, ont tué 840 baleines à des fins commerciales au large de leurs côtes. D’autres, détournent le moratoire en transformant la chasse commerciale en chasse pour études scientifiques. C’est le cas aujourd’hui, très controversé, du Japon qui, par exemple, pendant les quatre mois de la saison Antarctique 2017-2018, a capturé 333 baleines qui ont été « tuées pour la science » (source : International Whaling Commission). En juillet 2019, les japonais se retirent de la commission baleinière internationale et reprennent officiellement la chasse commerciale dans leur zone d’exclusivité économique (ZEE). De nombreux pays souhaitent l’arrêt total et définitif de toute capture de cétacés. Des associations militent activement en ce sens.